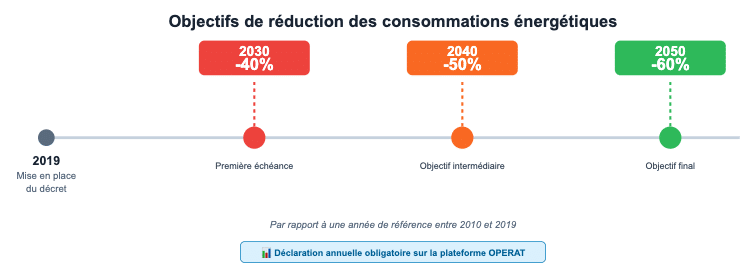

Le décret tertiaire impose depuis octobre 2019 une obligation de réduction progressive des consommations énergétiques pour de nombreux bâtiments français. Cette réglementation vise des objectifs ambitieux : -40% de consommation d’ici 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050, par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2019. Au-delà de ces objectifs chiffrés, le décret tertiaire instaure une obligation de déclaration annuelle sur la plateforme OPERAT et impose la mise en œuvre d’actions d’amélioration énergétique.

Malgré son application depuis plusieurs années, de nombreux acteurs du secteur immobilier s’interrogent encore sur leur assujettissement à cette réglementation. Les critères d’application peuvent paraître simples au premier regard, mais la diversité des situations patrimoniales génère des zones d’incertitude. Identifier précisément si votre patrimoine relève du décret tertiaire constitue pourtant un préalable indispensable pour anticiper vos obligations et planifier vos investissements.

Le critère déterminant : la surface de 1 000 m²

L’application du décret tertiaire repose sur un seuil unique : 1 000 m² de surface d’exploitation à usage tertiaire. Cette surface se calcule en additionnant tous les espaces dédiés aux activités tertiaires au sein d’un même site, qu’ils soient répartis dans un ou plusieurs bâtiments.

Cette approche par cumul génère parfois des questions. Un propriétaire disposant de trois bâtiments de bureaux de 400 m² chacun sur un même site se trouve ainsi soumis au décret tertiaire, la surface cumulée atteignant 1 200 m². De même, un centre commercial comprenant des boutiques individuelles de moins de 1 000 m² sera concerné si l’ensemble des surfaces commerciales dépasse le seuil réglementaire.

Les bâtiments mixtes méritent une attention particulière. Dans le cas d’un site industriel équipé d’espaces tertiaires (bureaux administratifs, salles de formation, restaurant d’entreprise), seules les surfaces tertiaires entrent dans le calcul. Si ces espaces atteignent collectivement 1 000 m², l’ensemble du site industriel devient assujetti au décret tertiaire pour ses parties tertiaires uniquement.

Prenons l’exemple concret d’un groupe logistique disposant d’un entrepôt de 5 000 m² avec 600 m² de bureaux et 450 m² d’espaces de formation et de restauration. La surface tertiaire cumulée de 1 050 m² place ce site sous l’obligation du décret tertiaire, même si l’activité principale reste industrielle.

Quelles activités sont concernées par le décret tertiaire ?

Le périmètre d’application du décret tertiaire couvre l’ensemble des activités de services, sans distinction entre secteur public et privé. Les bureaux constituent naturellement le cœur de cible de cette réglementation, qu’il s’agisse de sièges sociaux, d’administrations publiques ou d’espaces de coworking.

Le secteur commercial entre également dans le champ d’application, des centres commerciaux aux magasins de proximité, en passant par les concessions automobiles et les jardineries. L’enseignement, de la maternelle aux universités, ainsi que les centres de formation professionnelle, relèvent également du décret tertiaire.

Le secteur de la santé présente une couverture large : hôpitaux publics et privés, cliniques, centres de soins, maisons de retraite et établissements médico-sociaux sont tous concernés. L’hôtellerie-restauration, les équipements sportifs et de loisirs, ainsi que les établissements culturels (musées, théâtres, bibliothèques) complètent ce panorama.

Certaines activités passent parfois inaperçues alors qu’elles relèvent pleinement du décret tertiaire. Les centres logistiques avec leurs zones de préparation de commandes, les data centers, les centres d’appels, ou encore les espaces événementiels entrent dans cette catégorie. Les gares, aéroports et centres de transport public sont également assujettis à cette réglementation.

Cette approche extensive du tertiaire explique pourquoi de nombreux propriétaires découvrent leur assujettissement au décret alors qu’ils ne s’y attendaient pas. Un fabricant disposant d’importants espaces de stockage et de bureaux commerciaux peut ainsi se retrouver concerné par la réglementation pour ses activités tertiaires connexes.

Qui porte les obligations du décret tertiaire ?

L’identification des acteurs responsables constitue souvent un point de complexité majeure dans l’application du décret tertiaire. La réglementation établit une responsabilité partagée entre propriétaires et locataires, modulée selon les situations contractuelles.

Les propriétaires occupants portent naturellement l’intégralité des obligations : déclaration des consommations, définition des objectifs et mise en œuvre des actions d’amélioration. Cette situation concerne de nombreuses entreprises possédant leurs locaux ainsi que les collectivités publiques gestionnaires de leur patrimoine immobilier.

Pour les biens loués, la répartition des responsabilités dépend des stipulations contractuelles, principalement du bail commercial. En l’absence de clause spécifique, la réglementation prévoit une répartition par défaut : le propriétaire prend en charge les équipements structurels (isolation, menuiseries, systèmes de chauffage collectif), tandis que le locataire assume la gestion des équipements qu’il maîtrise directement (éclairage, informatique, climatisation individuelle).

Les syndics de copropriété se trouvent dans une position particulière lorsque l’immeuble comprend des lots à usage tertiaire dépassant le seuil réglementaire. Ils doivent alors coordonner les déclarations et actions d’amélioration énergétique, en liaison avec les copropriétaires concernés.

Une subtilité importante mérite d’être soulignée : un locataire occupant moins de 1 000 m² reste soumis aux obligations du décret tertiaire si son local fait partie d’un ensemble immobilier dépassant ce seuil. Un cabinet médical de 300 m² installé dans un centre médical de 1 500 m² devra ainsi participer aux démarches collectives d’amélioration énergétique.

Cette interdépendance entre acteurs nécessite souvent une coordination renforcée, particulièrement dans les ensembles immobiliers complexes où cohabitent propriétaires, locataires et gestionnaires. La définition claire des responsabilités contractuelles devient alors un enjeu majeur pour éviter les blocages dans la mise en œuvre des obligations réglementaires.

Les rares exemptions au décret tertiaire

Contrairement à d’autres réglementations environnementales, le décret tertiaire présente un champ d’application particulièrement large, avec très peu d’exemptions. Les constructions provisoires échappent à cette obligation, de même que les lieux de culte, reconnaissant ainsi leur spécificité d’usage et de gestion.

Les bâtiments à usage opérationnel de défense, de sécurité civile ou de sécurité intérieure bénéficient également d’une exemption, compte tenu de leurs contraintes d’exploitation particulières et des impératifs de sécurité nationale.

Une application quasi-universelle du décret tertiaire

Le décret tertiaire concerne donc la quasi-totalité des acteurs du secteur immobilier tertiaire, dès lors que leurs patrimoines atteignent 1 000 m² de surface d’exploitation. Cette réglementation transforme progressivement les stratégies immobilières, plaçant la performance énergétique au cœur des décisions d’investissement et de rénovation.

| Critère | Détails |

|---|---|

| Seuil d’application | 1 000 m² de surface tertiaire cumulée sur un même site |

| Qui est concerné ? | Propriétaires occupants, bailleurs, locataires, syndics de copropriété (selon les baux) |

| Secteurs concernés | Bureaux, commerce, enseignement, santé, hôtellerie-restauration, sport, culture, logistique, data centers, transports publics |

| Objectifs de réduction | -40% d’ici 2030 -50% d’ici 2040 -60% d’ici 2050 |

| Obligation de déclaration | Annuelle sur la plateforme OPERAT |

| Exemptions | Constructions provisoires, lieux de culte, bâtiments de défense et sécurité |

Face à ces enjeux réglementaires et techniques, l’accompagnement par des professionnels spécialisés devient indispensable pour définir les solutions d’amélioration les plus adaptées à chaque patrimoine. C’est ce que nous proposons chez Atelier Dewerpe, à travers le savoir-faire et l’expertise de nos techniciens et chargé d’affaires.